【弁護士解説】遠い親戚が亡くなった…相続放棄の手順と注意点

「亡くなった遠い親戚が借金をしていたようで金融機関(銀行)から督促状が届いた」

「3か月以上前に遠い親戚が亡くなったことを知っていた」

「死亡から3か月が経過しているが相続放棄できるか?」

本記事では、上記のように「遠い親戚が亡くなり金融機関(銀行)から督促状が届いた場合に、死亡から3か月を経過したとしても相続放棄ができるか」について解説させて頂きます。

相続放棄の件数は年々増加している

相続放棄に関するご相談は、年々増加傾向にあり、今や一般の方にとっても身近な法律問題となっています。

大阪高等裁判所および大阪家庭裁判所が公表している統計データによれば、平成30年以降、大阪家庭裁判所における相続放棄の申立件数は、以下のとおり右肩上がりで推移しています。

| 平成30年 | 1万7466件 |

| 平成31年(令和元年) | 1万8101件 |

| 令和2年 | 1万8905件 |

| 令和3年 | 2万0691件 |

| 令和4年 | 2万2682件 |

このように、5年間で約5,000件以上の増加が見られ、相続放棄の必要性が高まっていることが分かります。

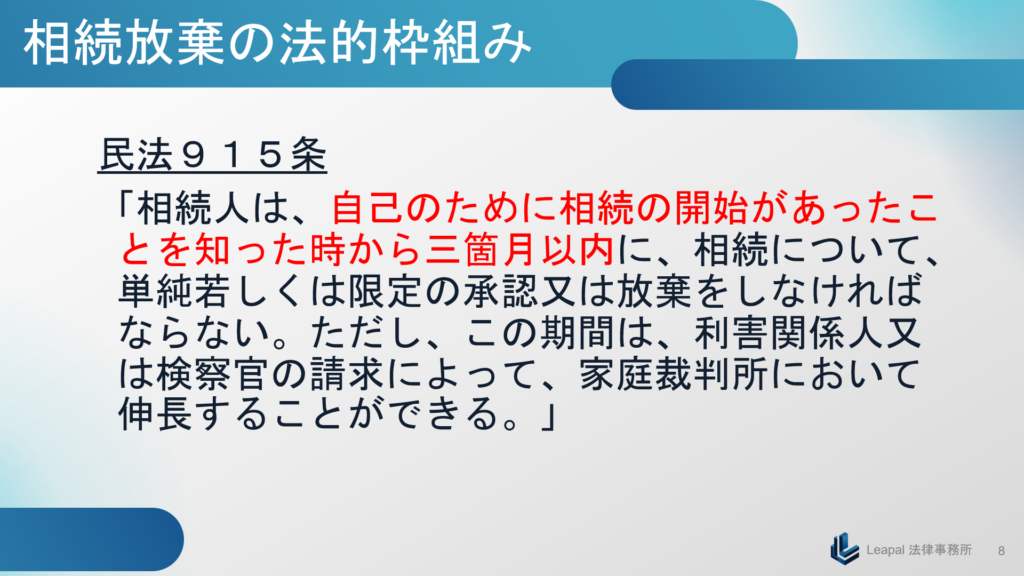

相続放棄が可能な期間-民法の原則

相続放棄を検討される際に、最も重要な点は「相続放棄には期限がある」という点です。

相続放棄は「自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内」にしなければならないとされています(民法915条)

第九百十五条

相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。

相続が開始した「知った時」から、原則として3か月以内に、放棄するかどうかを決める必要がありそうです。

では、「被相続人が亡くなったことは知っていたが、しばらくしてから突然、金融機関等から督促状が届き、初めて相続債務の存在を知った」といったケースでは、もう放棄はできないのでしょうか?

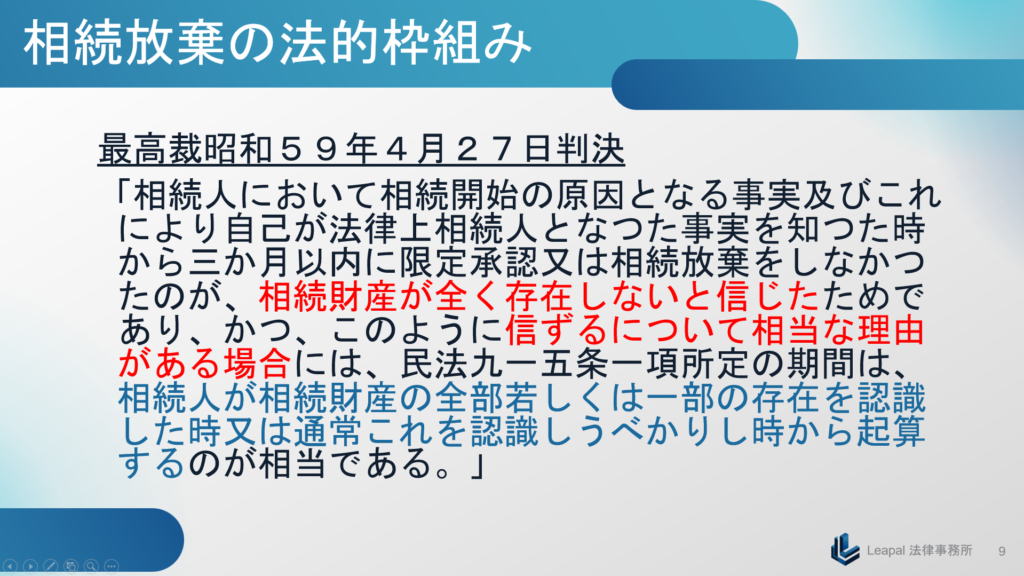

相続放棄が可能な期間-判例による修正

このようなケースにおいて重要なのが、最高裁昭和59年4月27日判決です。

この判決では、相続放棄の「起算点(3か月のカウントが始まる時)」について、次のように判断しています。

「相続人において相続開始の原因となる事実及びこれにより自己が法律上相続人となつた事実を知つた時から三か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかつたのが、相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、このように信ずるについて相当な理由がある場合には、民法九一五条一項所定の期間は、相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべかりし時から起算するのが相当である。」

平たく言えば、相続の事実を知った時点において、相続財産や相続債務が全く存在しないと信じており、またそう信じるのが相当と言える場合には、新たな相続財産又は相続債務を知った時点を相続放棄の起算点とする、ということです。

この判例に従えば、3か月以上前に遠い親戚が亡くなった場合であっても、金融機関からの督促状によってはじめて相続債務の存在を知ったのであれば、その時点から3か月以内であれば、相続放棄が受理される可能性があります。

このように、相続放棄の期限は一見「厳格」に見えますが、相続人の認識や状況によって柔軟に判断される場合があることを理解しておくことが重要です。

もっとも、「信じていた」「知らなかった」だけでは不十分で、「そう信じたことに相当な理由がある」と家庭裁判所に説明できるかどうかがカギになります。

督促状が届いた、債務の存在を突然知らされたなど、相続にまつわるトラブルが発覚した場合には、なるべく早めに弁護士に相談されることをおすすめします。相続放棄の可否や手続の進め方について、個別の状況に応じた適切なアドバイスを受けることができます。

金融機関による相続人に対する督促のフロー

債務者が死亡した場合、銀行などの金融機関は、以下のような手順で相続債務の対応を進めていくのが通常です。

- 相続人調査を行う

- 判明した相続人に対して相続債務の存在を知らせる通知書を送付する

- 通知書到達3か月後に相続放棄照会を行う

- 相続放棄をしていなかった相続人を相続人と確定し回収に進む

- 4において全員が相続放棄をしていた場合には次順位の相続人に相続債務の存在を知らせる通知書を送付する

※あくまでも一般的な流れです。

金融機関としても、相続人が必ずしも被相続人の生前の借り入れの存在を知らないことを理解していることから、相続人に対して、いきなり訴訟を提起する等の強行な措置を取ることは基本的にありません。

まずは、相続債務の存在を知らせる通知書を送付して、相続放棄の機会を与えるのが一般的です。

そのため、督促状が届いたというだけで過度に心配する必要はありません。これは、金融機関が相続人を特定するために行う通常の手続きの一環です。(なお、督促状を受領する前に相続債務の存在を知っていた場合は話は別です)。

金融機関からの督促状を受けて、相続放棄を決められたのであれば、すぐに行動しましょう。相続放棄のためには後述のとおり戸籍謄本を収集したり、申立書を作成したりする必要があります。

あっという間に時間が過ぎてしまいますから、早め早めに行動しましょう!

相続放棄の手続

相続放棄は、単に「相続しない」と意思表示をすればよいものではなく、家庭裁判所に対する正式な手続きが必要です。以下では、相続放棄の一般的な手続きの流れと実務上の留意点について解説します。

- 相続放棄の申述書及び提出書類の準備

- 期間内に被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に対して相続放棄の申述を行う

- 相続放棄申述受理証明書を取得する

相続放棄の申述書及び提出書類の準備

まずは、相続放棄の申述書を作成し、あわせて必要書類を揃えます。

提出書類には、通常以下のようなものが含まれます

- 相続放棄申述書(家庭裁判所の様式に基づく)

- 被相続人の死亡が記載された戸籍謄本

- 申述人(相続放棄をする人)の戸籍謄本

- その他、家庭裁判所が求める資料

戸籍の取得範囲は、申述人と被相続人の関係により異なるため、事前に提出先の家庭裁判所に確認されることをおすすめします。

期間内に被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に対して相続放棄の申述を行う

続いて、法定の期間内に、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に対して法定の期限内に相続放棄の申述書を提出します。

注意点は、提出先の家庭裁判所はどこでもよいわけではなく「被相続人の最後の住所地の家庭裁判所」であるという点です。

また、相続放棄の内容が形式的に問題ない場合はそのまま受理されますが、事情が複雑な場合や期限に関する判断が分かれるケースでは、家庭裁判所から照会書が送付されることもあります。

相続放棄申述受理証明書を取得する

無事に相続放棄が受理されると、「相続放棄申述受理通知書」が家庭裁判所から送付されます。これとは別に、必要に応じて「相続放棄申述受理証明書」を取得することが可能です。

この証明書は、債権者に対して正式に相続放棄を証明したり、他の相続人や金融機関との手続に利用したりする場面で非常に有用です。取得は任意ですが、実務上は取得しておくことをおすすめします。

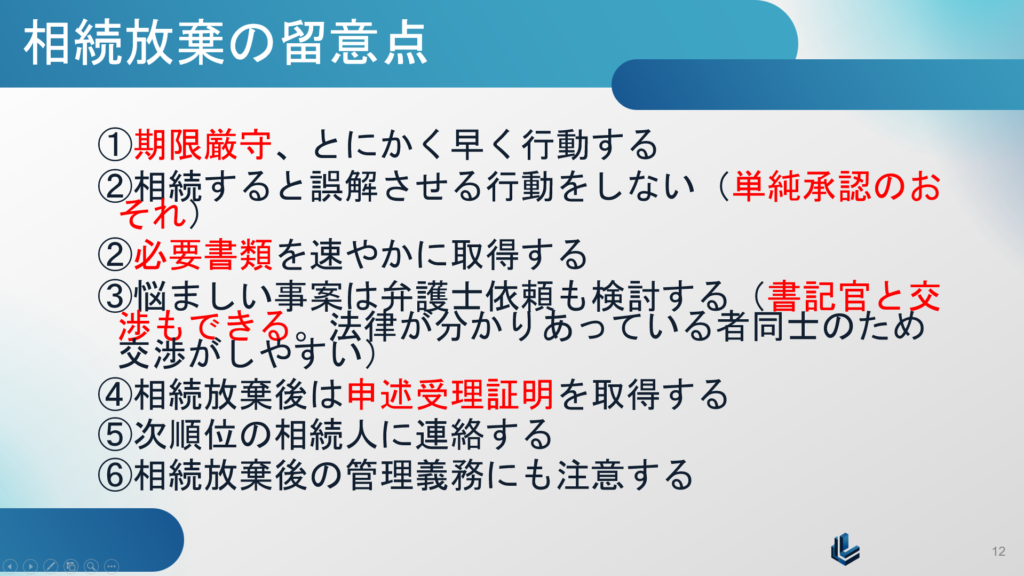

相続放棄の留意点

相続放棄の一般的な留意点は以下のとおりです。

- 期限厳守、とにかく早く行動する

- 相続すると誤解させる行動をしない

- 必要書類を速やかに取得する

- 悩ましい事案は弁護士依頼も検討する

- 相続放棄後は申述受理証明を取得する

- 次順位の相続人に連絡する

実務上特に重要となる6つの留意点について解説します。

相続放棄の留意点①期間厳守

上述のとおり相続放棄には期限があります。

「まだ時間がある」と思っているうちに、戸籍の取得や申述書の作成に時間を要して間に合わなかった、というケースも少なくありません。とにかく早めに動くことが何よりも重要です。

相続放棄の留意点②相続すると誤解させる行動をしない

相続放棄を検討しているにもかかわらず、相続財産の一部を処分してしまった場合等、民法921条により「単純承認(=相続を承認したものとみなされる)」とされ、放棄ができなくなるおそれがあります。

(法定単純承認)民法第九百二十一条

次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。

一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。

二 相続人が第九百十五条第一項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。

三 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。

例えば、被相続人の通帳から預金を引き出した、形見分けとして財産を持ち帰った、などの行為も「処分」と見なされる可能性があります。放棄を決めるまでは財産に手をつけないことが鉄則です。手を付けなければならない事情がある場合には、事前に弁護士などの専門家に相談するべきです。

相続放棄の留意点③必要書類を早急に集める

相続放棄の申述には、以下のような書類が必要です:

- 被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本

- 申述人(相続放棄する方)の戸籍謄本

- その他、家庭裁判所が指定する資料(関係説明図など)

戸籍の取得には日数を要する場合があるため、早めに準備を開始することが大切です。

相続放棄の留意点④悩ましい事案は弁護士に相談

被相続人の死亡時から3か月以上経過している事案等、対応が悩ましい場合は、弁護士に相談することを検討しましょう。

弁護士であれば、代理人として、家庭裁判所への折衝や、書類の作成・提出も可能です。放棄の判断に迷った段階で、できるだけ早く専門家にご相談ください。

相談放棄の留意点⑤申述受理証明書を取得する

相続放棄が受理されると、家庭裁判所から「申述受理通知書」が送られてきますが、別途「申述受理証明書」を取得しておくことをおすすめします。

この証明書は、債権者から「本当に放棄されたのか」と確認を求められた際や、相続人間のやり取りで証拠が必要なときに非常に有用です。

相続放棄の留意点⑥次順位の相続人連絡する

相続放棄をすると、自動的に次順位の相続人に相続権が移ります。たとえば、被相続人に子がいない場合、両親や兄弟姉妹が次の相続人になり得ます。

相続放棄が完了したことを次順位の相続人に連絡しておくことで、金融機関等から督促が届いた際に混乱を防ぎ、トラブル回避にもつながります。連絡は義務ではありませんが、円滑な相続手続のためには一つの配慮として検討すべきでしょう。

最後に

本記事では、「遠い親戚が亡くなり、後日、銀行などの金融機関から督促状が届いた」というケースにおいて、死亡から3か月が経過した後でも相続放棄が可能かどうかについて解説しました。

結論としては、相続人が督促状を受け取ったことで初めて相続債務の存在を知った場合には、たとえ被相続人の死亡から3か月以上が経過していたとしても、相続放棄が認められる可能性は十分にあります。

ただし、このような場合には、家庭裁判所も放棄の理由や経緯について慎重に審査します。したがって、相続放棄の申述にあたっては、「相続債務の存在を知らなかった事情」や「督促状により初めて知ったこと」などを、できる限り具体的かつ丁寧に説明することが重要です。

相続問題は、放置してしまうと状況が悪化しやすく、取り返しのつかない結果を招くおそれがあります。相続放棄を検討している方、あるいは判断に迷われている方は、ぜひ早めに弁護士にご相談ください。

一人で悩まず、専門家のサポートを受けることで、トラブルを未然に防ぎ、安心して次の一歩を踏み出すことができます。